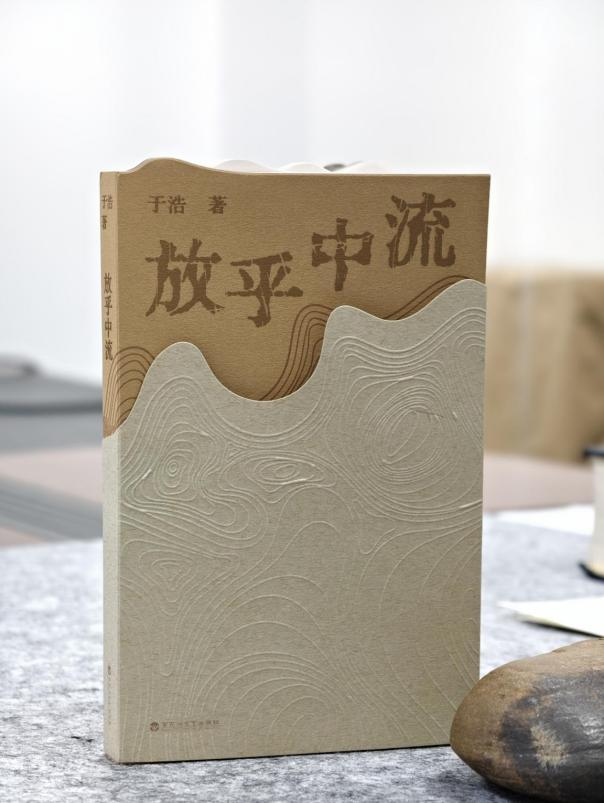

于浩 著

百花洲文艺出版社

2024年11月

从初现灵韵的诗集《尺素书》到更为厚重沉郁的新诗集《放乎中流》,于浩的书写风格于接续中别有开新。在诗歌精神谱系学中,他一以贯之地在古典嬉戏与在场质询之间建构其诗意空间与精神秩序,探寻接续古代诗歌传统“含事”“咏事”的表述可能。

古典嬉戏,指的正是诗人在写作立场、诗学精神、抒情姿态与语言取向上,或隐或显地倚重并征用其博雅而精深的古典文学、古典哲学与古典美学知识形态与修辞技艺,对其书写对象进行古典式或拟古典式的转译式雕刻与转换式再造。

这种古典嬉戏的书写方式主要采取俗趣的雅化与雅趣的俗化的双重生成策略。俗趣的雅化,是诗人或栖居于古典情境,或置身于现代生活场域中,处在古典美学与诗学的延长线上,寓托日常生活艺术化的美学旨趣,用踵事增华的古典话语方式与修辞方式重建古典生活秩序和重塑当下生活图景。《读〈邶风〉》《淇水》,通过立体的、多机位的意象铺陈与拟象编码,越过坚硬的历史墙垣与时间壁垒,重绘了远古先民们的城郭河流、家国大事与日常生活图景,虽被抛掷于世俗生活场域中,诗人依然恍若今之古人,以清言雅语替代俗言俚语,对现代生活、当下人物进行古典的美学仿写、转叙、“发明”与复魅。《西江月》《雨霖铃三首》《临江仙》,抒发的虽是现代情绪,挪用的却是古典词牌符码。《饮酒》则把某次现代诗人间的酬酢聚会置换为古雅的东晋角色扮演诗学行动。在诗性生命的发动、感通、观照与妙悟下,即便凡夫俗子操持的手艺之技,亦可刹那间擢升为天地之道的显现仪式。被摄取的“贴膜翁”的贴膜镜头旋即升格为技道合一的艺术家的修持姿态,“仿佛是一个优雅的琴师/……好像在抚平河流的褶皱/抚平时间的波折/抚平整个世界的棱角”;被凝视的修钟表手艺人,“修理精致的齿轮/时间被校正,两个宇宙/重新契合”,其注重细节雕琢的工匠精神让宇宙韵律如其所是地澄明。

异乎前者,雅趣的俗化,指的是诗人抱持后现代美学意向,越过古今时间藩篱,在对屈原、李白、孔子、陶渊明、苏轼等前现代的有趣灵魂进行镜像式身份指认与“文之悦”修辞炼金术的想象赋形中,与其相遇相知并交游嬉戏。诗人对于这种雅趣俗化的游戏笔墨展现,间或包蕴着童趣、童真洋溢的梦幻抒情语调,流泻出巨大的诗学抱负。《屈原》中,化身投江前的屈原,以第一人称主观视角赋予抒情纵深,“我是王的后代/我是一切飞鸟的儿子”,用青春图腾的浪漫絮语消解了无尽忧伤;《李白》中,对魔幻幽灵李白的不可能的情感意绪予以高亢的青春诗学复活,“就让我的名字/在每一个神话和每一个朝代中消失/然而/我却在诗歌中复活”。尔后,诗人愈加规避架空式和抽象化的抒情耽溺,更为注重在经验世界的事件化与现实感中重置传统。《为孔子与弟子画像石拓片而作》,在收到诗友潮汐遥寄的拓片后,诗人清玩清赏,“仿佛自己也置身其中/是哪一个不成器的学生,粪土之墙不可杇/夫子无奈,最后也不过是拍一拍我的背/咏而去”,重塑了孔子蔼然温逊的真性情形象。《拟东坡失眠记》,乃是对于《记承天寺夜游》的现代涵泳与延展转译,诗人隔空对话,喟叹今非昔比,“而我的张怀民/不过是一轮月,总犹豫而迟疑”,知音难遇的孤寂感油然而生。

值得注意的是,于浩的个人才具并非独沽一味,以古典书斋的流萤月色为其美学“桃花源”和精神“避难所”,而是朝向更为广阔的当代社会空间和精神旷野跋涉。这就使得其诗风毗连另一重面向,即“在场质询”:对于置身其间的世俗世界、现实境遇与在场自我,不止于观察、谛视和抒写,甚至间或上升为尖锐复杂的精神疑难、存在质询与本体叩问向度。于是,娑婆世界中的林林总总小人物,包括建筑工人、卖水的女人、烤红薯的大叔、卖草莓的阿姨、卖鲜花的奶奶、卖菜的老农、卖豆腐的老板、书店老板、挑夫、石匠、面包师、烧烤师傅、火车上的乘客、说方言的老者等的生存情态得以被目击、捕捉和刻录。这种在场质询的话语逻辑,也延伸至诗人绵密的自我质询。“两个月亮”成为分裂自我的外在投射;“我感到有许多个不同的我/在各自的世界默默生长”,乃是肉身自我“于浩”对于精神自我的在场想象,从而以“出位之思”的方式对自我的精神内面展开了自识性、反思性剖析。

诗人对于时间议题的想象与叩问,亦是其精神自我的在场质询的逻辑推衍。而书名“放乎中流”,或许隐喻生命之舟沿着生命河流,已行至江心的生命状态,亦暗指人到中年的诗人之存在境遇、诗学体认与书写风格。被嵌入的“中年”话语元素在各种存在境域中撒播隐现,或是对于中年时间境域与本真自我诉求紧张关系的主体感怀,“人到中年/值得热爱的事物/一一消失”“人到中年/我用过去的纯粹换取名誉/我用过去的激情换取头衔”;或是对于中年时间暗影的本体性、生命性体悟,“走到中年,各自隐藏/内心的沉痛”。当然,诗人的这种“放乎中流”的“居间”或“之间”的中年意识及其书写风格并非骤然天成,而是经历了往来光阴的沉淀与回收,也包括了对于不可重返的童年时光的追忆以及对于韶华胜极的青春记忆的挽留。《水边小镇》在对“三十年前”与“三十年后”故乡抒写的时间叠印与形象对照中,建构了由“得乐园”而“失乐园”的哀感图景,与鲁迅《好的故事》中想象性的乡愁构成了镜像互文关系。

这种古典嬉戏与在场质询之间的对话、呼应、互渗、涵摄、缠绕的复调结构,构成了于浩中年诗学书写风格的内在精神底色与审美张力。循此诗学路径,不仅可穿越于浩的诗歌丛林,辨识并觉察其诗歌质地的细针密线与话语方式的古典光影,还隐约可闻其昏冥午夜时内心深处回荡的苦涩悸动与质询之问。而这种潜藏于文本背后的复调思想与张力结构,恰好是一个本真性诗人的当代境遇与中年书写的美学表征,亦是“诗人何为”本体议题的诗学回响与精神复现。

——原载于《中国艺术报》2025年5月12日“副刊”版

(作者:齐林华)

齐林华,1982年出生,安徽宿松人,豫章师范学院副教授,江西省文艺评论家协会会员、南昌市作家协会会员。擅长新诗评论、小说评论、影视评论,已有部分文字刊发于《百花洲》《百家评论》《创作与评论》等文学期刊。

版权所有:南昌市文学艺术界联合会 2023 版权所有

地址:南昌市红谷滩区会展路199号 邮编: 330046 电话:0791-83986935

赣ICP备2023004682号-1 技术支持:南昌广电全媒体科技有限公司

版权所有:南昌市文学艺术界联合会 2023 版权所有

地址:南昌市红谷滩区会展路199号 邮编: 330046 电话:0791-83986935

赣ICP备2023004682号-1 技术支持:南昌广电全媒体科技有限公司

赣公网安备 36010802000875号

赣公网安备 36010802000875号